*2016年撰寫,2024年1月三次更新(因為針對外國觀光客的參觀方式改變,改寫大概七七四十九次)

文:Çüen、Zeren

伊斯坦堡歷史區入列世界遺產清單,舊城區中不可錯過的三大景點包含藍色清真寺(Sultanahmet Camii)、聖索菲亞清真寺(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi)以及托普卡匹皇宮(Topkapı Sarayı)。在這之中只有聖索菲亞不是奧斯曼帝國的產物,而這座建築物能保留至今,供觀光客參觀,是非常有價值需要珍惜的事情,讓我們來了解他的傳奇故事吧!

聖索菲亞建築轉變史

座落在舊城區的聖索菲亞望向著馬爾馬拉海與博斯普魯斯海峽,在建築史上一直佔有一席之地,在藝術層面不論是它的建築結構、大小、功能都讓人嘆為觀止。它的存在遠早於藍色清真寺,更代表了東正教、天主教和伊斯蘭教的信仰。

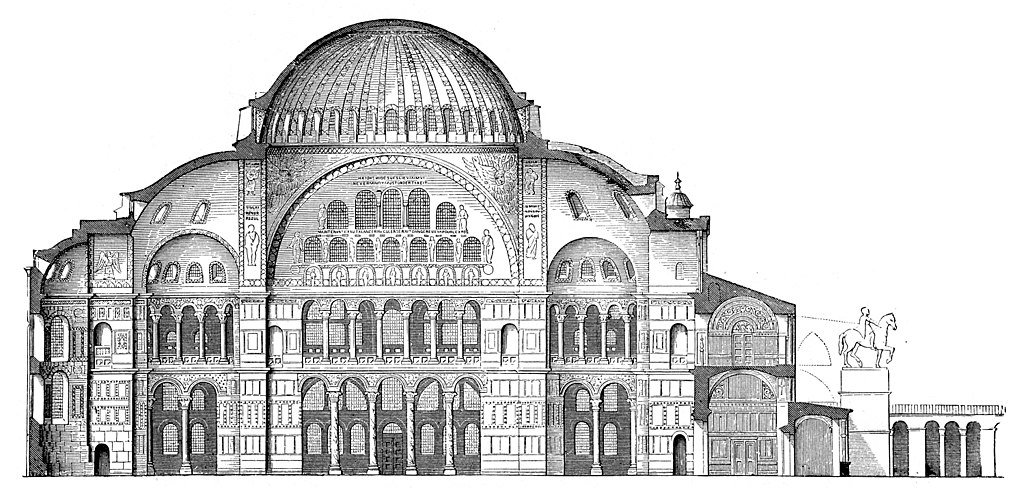

它是東羅馬帝國時期在君士坦丁堡(伊斯坦堡)最大的教堂,同一地點歷經三次建築重劃。西元537年的初版,教堂還不叫聖索菲亞,而是「Megale Ekklesia(大教堂的意思)」,不過5世紀之後,它就成了「Hagia Sofia」(神聖的、有智慧之意),整個拜占庭帝國時期,它一直是君士坦丁堡最大的教堂。

第一次建築由君士坦丁大帝主導。西元360年的聖索菲亞,還只是個有木造屋頂及巴西利卡式風格的大教堂,但在當時已相當前衛。卻不幸在皇室與君士坦丁堡教長鬥爭下的404年動亂中燒毀。第一次建築規劃的版本,除了近日教堂倉庫出土的一個寫著「Megale Ekklesia」的磚塊,被判定可能是第一次建築計畫留下的殘骸之外,其他就這樣被燒的一乾二淨。

第二次建築計畫則是狄奧多西二世時期,「Megale Ekkelesia」被燒毀的4年後,他繼位為王,聖索菲亞教堂建築計劃於西元415年重啟,開始使用大理石,同樣的巴西利卡式建築,包含入口處的5個廣場,也同樣使用木造屋頂;但好景不常,聖索菲亞的一生豈能僅用坎坷形容?查士丁尼時期的一次暴動(尼卡暴動)受池魚之殃燒毀。該時期的殘骸被伊斯坦堡的德國建築機構發掘,2公尺深的遺跡包含入口、柱子和12位門徒的壓花,在西花園仍能看到這些歷史遺跡。

現在我們能看到的這棟聖索菲亞是查士丁尼大帝時期開始建造的,根據歷史學家,西元532年2月23日是聖索菲亞大教堂的始建日,537年的12月27日是竣工日,孕育了近6年,在聖索菲亞大教堂開張的那天,查士丁尼大帝走進教堂、說道:「感謝上帝,給我這個機會創造了這麼棒的禱告之地。」接著面帶微笑說:「所羅門(King Solomon),我擊敗你了。」當時這個「擊敗」之意,指當時聖索菲亞的偉大已經超越在耶路撒冷的第一座聖殿。

1453君士坦丁堡被奧斯曼帝國拿下之後,它就成為了清真寺,牆上基督教和東正教的壁畫也沒有被刮除,僅被輕刷上一層薄薄的石膏,另外增建喚拜塔、內部的壁龕(Mihrap)、蘇丹樓等屬於伊斯蘭教的設施,外面四支高聳的喚拜塔,是奧斯曼帝國宮廷建築師第一把交椅錫南(Mimar Sinan)所造。在奧斯曼帝國時期,聖索菲亞大清真寺一直被良好的保存,不過因爲地震,建築體時有損壞,在東羅馬時期和奧斯曼帝國時期都有再加入支撐的柱子,建築師錫南負責了幾次修繕,之後就沒有發生過嚴重的倒塌狀況,在1999年的馬爾馬拉芮氏規模超過7級地震中可見功效。聖索菲亞在土耳其國父凱末爾推動下從1935年2月1日開始正式成為一個宗教中立的博物館。1985年跟其他古蹟一起包含進伊斯坦堡歷史區入列世界文化遺產名單內。

2020年土耳其宗教團體向土耳其法院提出撤回1934年將聖索菲亞轉變為博物館的政令,7月10日法院在作出裁決,總統宣佈聖索菲亞大教堂從博物館重新改為清真寺,開放民眾進行宗教活動,引起國內與國際譁然。

演變順序:東正教教堂(537–1204)-羅馬天主教教堂(1204–1261)-東正教教堂(1261–1453)-奧斯曼帝國清真寺(1453–1931)-現代土耳其博物館(1935-2020)-現代土耳其清真寺(2020-2024)-現代土耳其清真寺兼博物館(2024年至今)

聖索菲亞的內部參觀重點

現存的聖索菲亞是「第三次建築計畫」的成果。巴西利卡式建築風格被設計在中心的圓頂,圓頂的高度有55.6公尺,南北向半徑31.87公尺、東西向的半徑則是30.86公尺,所以說這個圓頂不是一個正圓。在第三次建築計畫後,它的壯闊和偉大已經讓大家開始稱它為「Hagia Sophia」教堂內雖然常常在修復,但實際上佔地面積很大。內部可見四塊大圓牌,上頭以阿拉伯文書寫的有真主阿拉、穆罕默德、哈里發以及穆罕默德孫子的名字。下面是博物館時代的樣貌:

然後變成清真寺後的內部樣貌:

柱子和內部裝潢使用的大理石是從安納托利亞和敘利亞的古城被帶回來的,例如阿斯班多斯(Aspendos)、以弗所/艾菲索斯(Efes)、黎巴嫩的巴勒貝克(Ballbeek)等,去這些古城遺跡參觀後,再回聖索菲亞看看,大理石和柱子是不是有相同氣味呢?白色大理石在馬爾馬拉島自產、綠色班岩則來自尤比亞島(Eğriboz)、綠大理石從阿芙永(Afyon)來,黃色的大理石則源自北非(要感謝奧斯曼帝國跨歐亞非洲界的實力)。另外就是因為當年更改成清真寺,穆斯林禁止偶像崇拜而把牆上屬於其他宗教其他王朝的壁畫蓋掉,並增設穆斯林禮拜的相關設施,變成博物館後重新揭開的各種圖案與宗教痕跡,成了參觀重點,不過如今因為變回清真寺部分又被白布遮掩起來,到了二樓參觀區可以看見被保存下來的珍貴壁畫。

參觀回歸後的聖索菲亞(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi)

2020年回歸清真寺之後,名稱變成「聖索菲亞大清真寺(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi)」珍貴的古文物(壁畫、遺跡)成了焦點,安卡拉當局表示建物仍對基督教信眾和其他民眾開放,再三保證所有的文物都「原址保留、不得破壞」,僅開放廣場祈禱。雖然保守派的人很驕傲,但以古蹟保存或者是歷史景點參觀感受有非常大的轉變。

經歷2年多的免費開放,每日都有大排長龍的遊客跟穆斯林前往聖索菲亞參觀,體驗非常混亂且擁擠,不僅有長期在裡面逗留的人,也很難管制人潮遵守宗教禮儀,不僅穆斯林無法好好禮拜,遊客鞋子還常常消失。

2024年1月15日起,土耳其政府重新安排聖索菲亞的參觀方式。隔開一樓與二樓,一樓是土耳其公民免費入場(穆斯林,目前外國籍穆斯林的狀況未有明確指示),二樓則是付費參觀區,針對外國遊客,從不同的地方進出。廣場正面原來的出入口是給一樓的。

經過廣場左轉,往托普卡匹皇宮門方向走會看到另一個二樓參觀區的入口,旁邊有售票亭。在這裡是外國遊客購買門票的地點,買了門票之後旁邊有販售耳機、頭巾、全身罩袍的窗口,若沒有聆聽語音導覽用的耳機或是衣著不符合宗教禮儀的話要在此購買。

*門票價格跟其他費用有可能隨著土耳其情況調整,就是這麼浮動一年可以改兩三次不要意外

對面可以刷票入場,進去前要先通過安檢門,並準備好衣著。

參觀區被限制在二樓,因此必須要走路上石頭坡直通二樓,沒有進到一樓的機會。另外請注意行動不便者若無法上去,就要從一樓入口進入參觀,同樣要買票但無法上二樓。根據現在的規定,能夠同時看見一二樓的只有土耳其公民(?

上去二樓後,工作人員會引導連上館內wifi然後掃QR code開始語音導覽(用自己的耳機跟手機來聽,不允許私人導遊在裡面講解),有中文跟多國語言版本可選,畢竟是上面付費的內容,就不把全部內容放上來,總之是做得很現代,依照動線可以看見10處特別的重點,講解內容很清晰。

在二樓參觀有個好處是可以看見不少建築細節跟看一樓的模樣。

從後方可以看見穆斯林禮拜過程,還有整體空間規劃。

放上其中一張壁畫的樣子讓大家比較好理解,參觀方式就是在這些定點聆聽語音導覽。

最後順著指標前往出口,要下樓梯到一樓出口,同樣對於行動不便或是年長者會有點吃力的路程。

作為聖索菲亞長期的參觀者,只能說目前規劃的方式難以感受到聖索菲亞的全貌,一樓與二樓都能看見不少東西,如今隔開了難免有點可惜,本來收費就是一種保護的方式並沒有不好,二樓用了跟聲光博物館相同的技術跟美感也不差,只是少了一樓看的震撼以及近距離感受奧斯曼帝國時代的變化。聖索菲亞存在了好幾個世紀,建築的狀況已經變得很差,加上土耳其各種地上地下的大眾運輸跟遊客到訪,長久下來不免造成老建築的各種耗損,幾乎長年進行大小修復,所以且看且珍惜,沒一樓二樓也行啦。

聖索菲亞的貓咪住戶

這間千年老宅中,曾經有個很有名的住戶「葛莉(Gli)」,2004年起入住聖索菲亞。貓咪對於穆斯林本來就有不同的地位,人們也就象徵性地將葛莉當作聖索菲亞的守護者來看待。葛莉在2020年11月去世並安葬在聖索菲亞內。即使看不見葛莉但還是有機會看見其他繼承貓咪。

聖索菲亞聲光歷史博物館(Ayasofya Tarihi Müzesi)

土耳其近年發展許多聲光與光雕技術運用在各大景點,2023年7月底在藍色清真寺廣場不遠處新開了一間聖索菲亞聲光歷史博物館,8月份土女前往參觀,裡面只有入口處可以照相,內部是只能觀賞無法錄影或是拍照紀錄喔!

進入之後要先在語音導覽櫃台集合,參觀者選擇要的語言之後工作人員會協助說明使用方式並讓大家配戴好。

目前語言選擇有很多,根據線報8月份已經有中文導覽機囉!

接著會由工作人員引導搭乘電梯開始至一個一個展間來參觀,每個展間會有不同的主題,交代聖索菲亞的背景與興建歷程,每個時期在建築上的改變或者是隨著伊斯坦堡主人更替各種用途與參與者,前世今身交代得清清楚楚,不是播放影片,是帶有3D效果的動態影像,提供一些官方宣傳照給大家想像一下:

參觀小撇步呢是不要站在太旁邊,那影像動起來怕你暈!除了聲光影像之外,後面還有實際上的文物展示,紀念品店質感超級好,很難空手走出來,就算走出來了別忘了去另一側的咖啡店。因為是全新的博物館,冷氣涼、廁所高級一切很現代,現在的聖索菲亞老實說參觀起來會很忙碌,人潮壅擠很難靜靜感受細節,若是對於背景不熟悉,就不太能體會到它的獨特跟價值,有了這間博物館倒是個不錯的選項,給大家參考囉!

參觀提醒

不論一樓二樓入場都要通過博物館等級安檢門,注意服裝需符合宗教禮儀還有禮拜時間,男性不可著短褲,女性則要包覆頭髮。週五主麻日的禮拜時間一二樓都會關閉,平日開放時間至晚上8點,最晚最好7點前抵達。兩大宗教節慶開齋節與宰牲節,開放時間會有所不同,去之前要查清楚。搭乘輕軌T1線,到Sultanahmet站下車,步行即可抵達,就在藍色清真寺與托普卡匹皇宮旁邊。